RESEARCHマリンバイオテクノロジー

ブルートランスフォーメーション

近年、地球規模で抱えているエネルギー・資源・食料等の課題解決に向けて、未利用資源を回収・循環・利活用する物質循環型のものづくり・エネルギー戦略が必要とされています。現在当研究室では、海域・陸域において効率的かつ持続的に資源循環を行うための基盤構築に向けた教育研究を推進しています(https://bxgx.tuat.ac.jp/)。

海域における物質循環

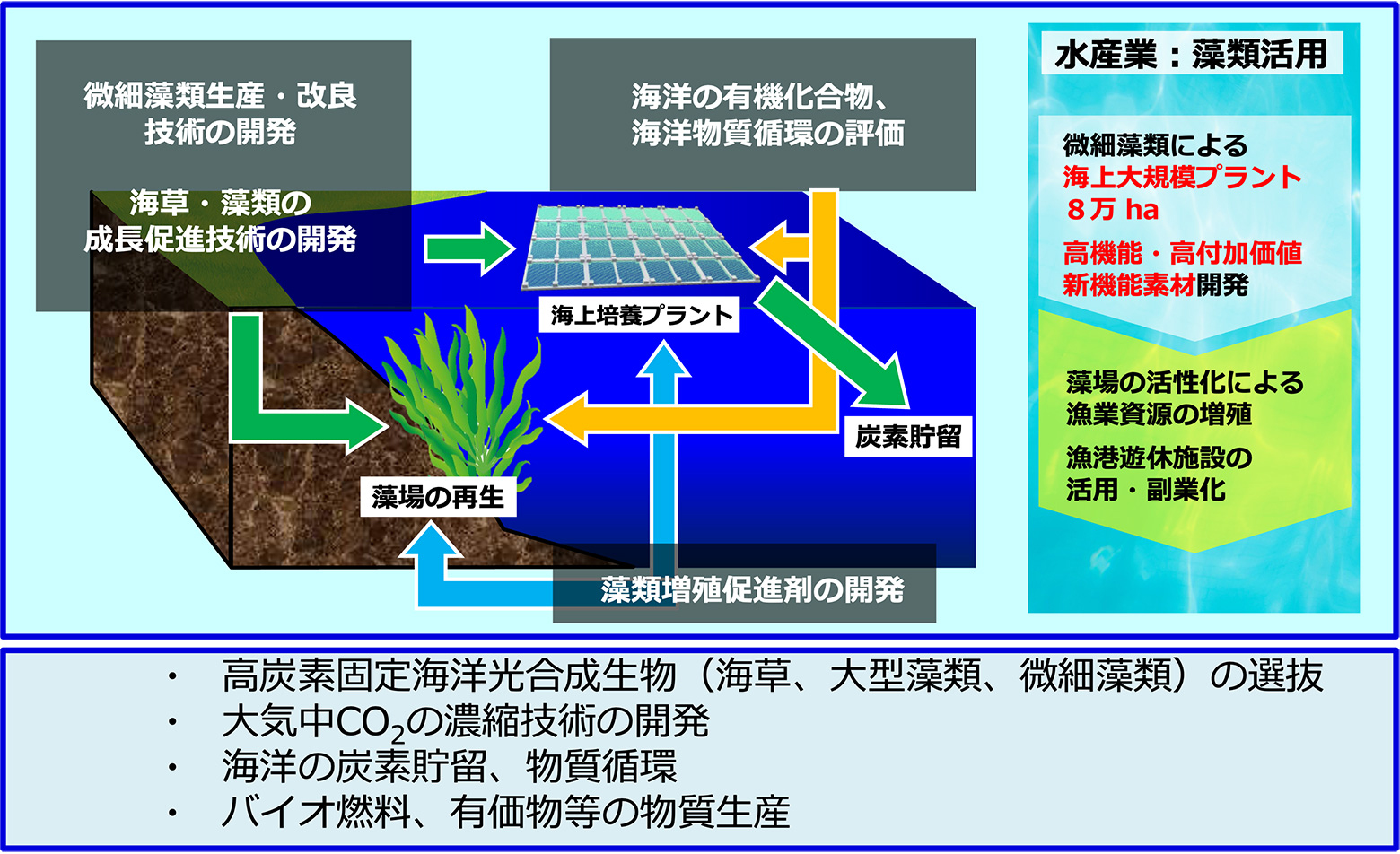

2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを達成するためには、CO2の排出量の削減だけでなく、吸収するネガティブエミッション技術の構築が不可欠です。そこで、CO2の新たな吸収源として、ブルーカーボンに注目しています。ブルーカーボンとは、海洋藻類や海草、湿地・干潟、マングローブ林などによって、海洋に吸収され貯蔵された炭素を指します。ネガティブエミッションに向けた海域への炭素貯留技術の開発を行うと共に、ブルーカーボンを活用した物質循環型のモノづくり(ブルートランスフォーメーション)を目指しています。

当研究室が特に注目している海洋微細藻類は、陸上植物と比較して10倍以上の炭素固定能 (吸収速度)を有しています。このことから、海洋における炭素の貯留先としての応用が期待されています。現在、このような海洋微細藻類を利用した高効率な炭素貯留技術の確立に向けた研究を行っています。また、ブルーカーボンを活用したカーボンリサイクルの実現に向けて、海洋微細藻類のマルチオミクス解析や遺伝子組み換え・ゲノム編集技術の確立も推進しています(図6)(https://sp.coinext.tuat.ac.jp/)。

陸域における物質循環

近年、地球規模での人口増加、気候変動、気象災害、および食生活の変化等の問題から、あらゆる自然環境や食生活の変化に対応できる持続的な農業生産技術基盤の構築が求められています。そこで、未来型食材の一つであるダイズ生産に資する窒素やリンなどの元素の循環システムの開発に取り組んでいます。生活圏から排出される汚水や廃棄物等から窒素・リンを効率的に回収し、農業用微生物資材としてダイズ栽培に再利用することで、資源循環型の食物生産の実現を目指しています。現在では、土壌微生物の機能を利用した微生物資材の開発に着手しています。これらを利用することで、農地及び植物へのリン・窒素・その他ミネラル成分の安定供給及び化学肥料の削減に加え、植物の増収・耐病性向上が期待されます。(https://www.microbe-soil.sci.waseda.ac.jp/)