最新情報をチェックしよう!

2024年度

Laboratory Work

2024年8月24日(土)、25日(日)

現在起こっている課題を独りよがりではなく新しい知識を得ながら考えることができました。服のロス削減には企業の仕組みと、消費者自身の関心や行動が必要だと強く感じました。

Food Issue

2024年9月21日(土)、22日(日)

・東電廃炉資料館(福島県双葉郡富岡町)

・JAアグリサポートふたば

・カントリーエレベーター(双葉郡富岡町)

・圃場(福島県双葉郡富岡町)

・グループディスカッション、プレゼンテーション

・Jビレッジ(双葉郡富岡町)

日本の稲作や農業について、温暖化の影響や福島の放射線問題を学び、農家訪問や議論を通じて多くの視点と貴重な体験を得られた2日間でした。

Environment Issue

2024年11月3日(日)、4日(月)

・FM大谷山(群馬県みどり市)

・グループディスカッション、プレゼンテーション

自然環境の変化を目の前で体感したことで、問題の現実味を強く実感し、単なる知識にとどまらず自分たちの生活に直結した問題であると強く感じました。

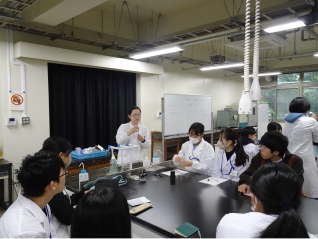

Energy Issue

2024年12月14日(土)、15日(日)

・工学部化学物理工学科:池上准教授

・グループディスカッション、プレゼンテーション

再生可能エネルギーについてよく知ることができました。電気の需要と供給のバランスが大切になることや、需要に対応するための調整力など今まで曖昧だった知識がはっきりとしたことで新しく考えていかなければならないものごとがわかりました。

2024年度

GX Solution

2025年3月15日(土)、16日(日)

・農学部生物生産学科:天竺桂副学長

・グループディスカッション、プレゼンテーション

2023年度

Food Issue

2023年9月23日(土)、24日(日)

・東電廃炉資料館(福島県双葉郡富岡町)

・JAアグリサポートふたば

・カントリーエレベーター(双葉郡富岡町)

・圃場(福島県双葉郡富岡町)

・グループディスカッション、プレゼンテーション

・Jビレッジ(双葉郡富岡町)

多くの人が農業現場の課題を知らない中、安定した食料生産を実現するための技術開発と、農業の現状を知ってもらう取り組みの重要性を改めて感じました。

Environment Issue

2023年10月28日(土)、29日(日)

・農学部環境資源科学科:高田教授、水川講師

・グループディスカッション、プレゼンテーション

Energy Issue

2023年12月25日(月)、26日(火)

・大林組技術研究所(清瀬市)

・西東京リサイクルセンター(羽村市)

・工学部化学物理工学科:秋澤教授

・ミサワホーム研究所:太田様

・横浜市資源循環局鶴見工場

・グループディスカッション、プレゼンテーション

2023年度

GX Solution

2024年3月23日(土)、24日(日)

・農学部生物生産学科:天竺桂副学長

・グループディスカッション

・東京大学海洋研究所:横山教授

・グループディスカッション、プレゼンテーション