4 孵卵所

ニワトリの人工孵化試験を実施

大きな堆肥小屋が設置されているのが特徴的である。ニワトリの卵を人工的に孵化させる試みとして、初期は馬の糞の熱が利用された。本建物は堆肥熱利用による人工孵化試験用途の施設と考えられる。

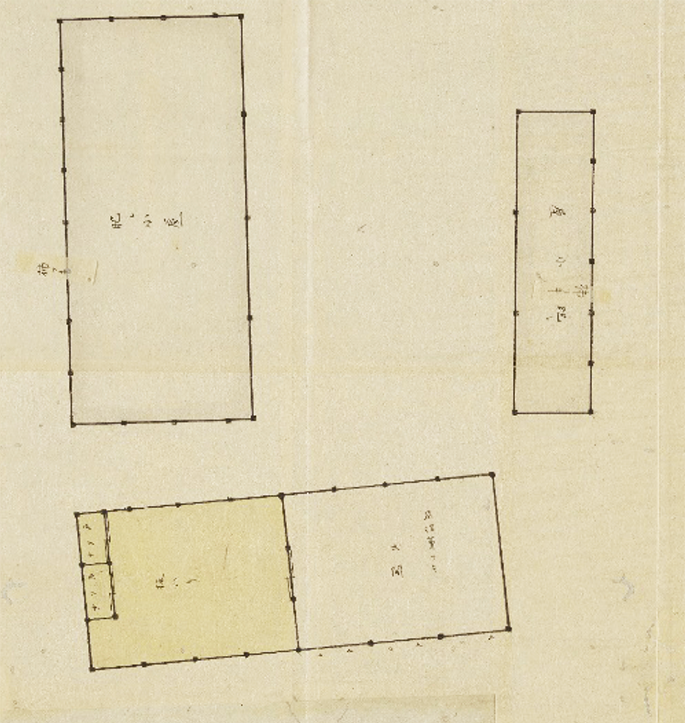

旧孕卵所之図『植物御苑建物図録明治年間』宮内庁宮内公文書館

瓦葺屋根の鳥塒は、広い土間の中に小部屋が設けられ鶏を収納する場所が確保されている。

5 蜂蜜製所

セイヨウミツバチとニホンミツバチの養蜂試験を実施

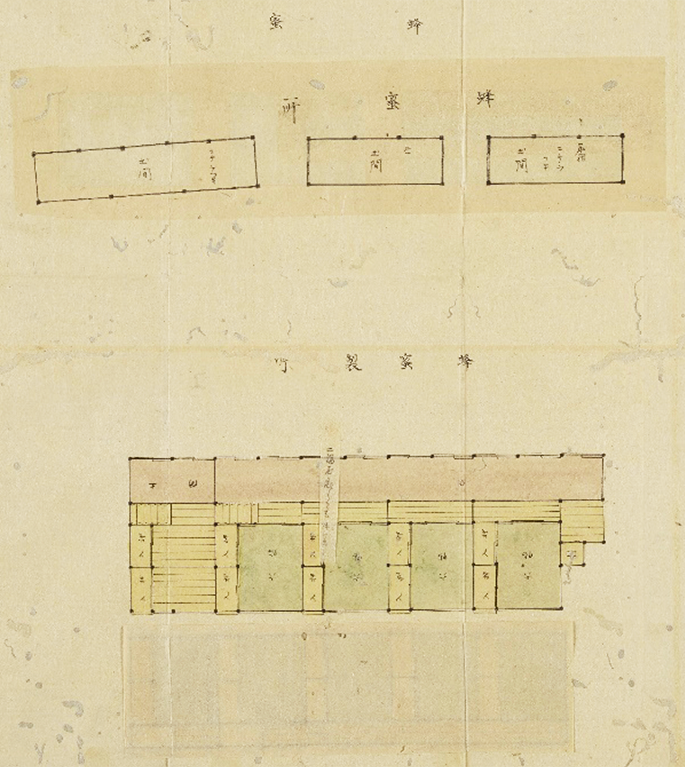

明治12年の勧農局年報にはカリフォルニアから購入したミツバチと在来ミツバチの飼育試験を実施し、分巣作業において外国産ミツバチの方が有効であることを確認した旨が記載されている。「旧蜂密製所之図」には、ミツバチを飼育したと思われる土間と囲いがあり中には苔が敷かれていた。二階建ての蜂蜜製所では蜂蜜生産の加工が行われていたと考えられる。地図上での具体的な場所は不明だが、花の栽培場所、果樹園のそばで実施されていたと考えられる。

旧蜂密製所之図『植物御苑建物図録明治年間』宮内庁宮内公文書館

6 製糸場

政府による洋式製糸技術伝習の場となった製糸場

『日本蚕糸業史第二巻』によると、「我邦に於ける洋式製絲技術の伝習は民部省設立後大蔵省舊所管に屬せる富岡製絲場及工部省所管の赤坂葵町製絲場と共に政府が力を斯業開發に注ぎたる最初の試みであつたが、其の専ら製絲教育の爲に主として施設を行つたのは内務省勸業寮試驗場である。」とある。

また、同書によると、明治8年8月勧業寮は内山下町博物館内に製糸、撚糸、織機の器械を設置、圓中文助(まるなかぶんすけ)を教師として伝習を開始したが、内藤新宿に製糸、撚糸場が新築され移転した。試験場は明治12年に廃止となるが、卒業生は金沢、信州、京都、近江と各地の製糸工場・撚糸工場等に従事し、その技術を伝えている。

明治8年に新設された内藤新宿の製糸場は煉瓦敷で水車による稼働であった

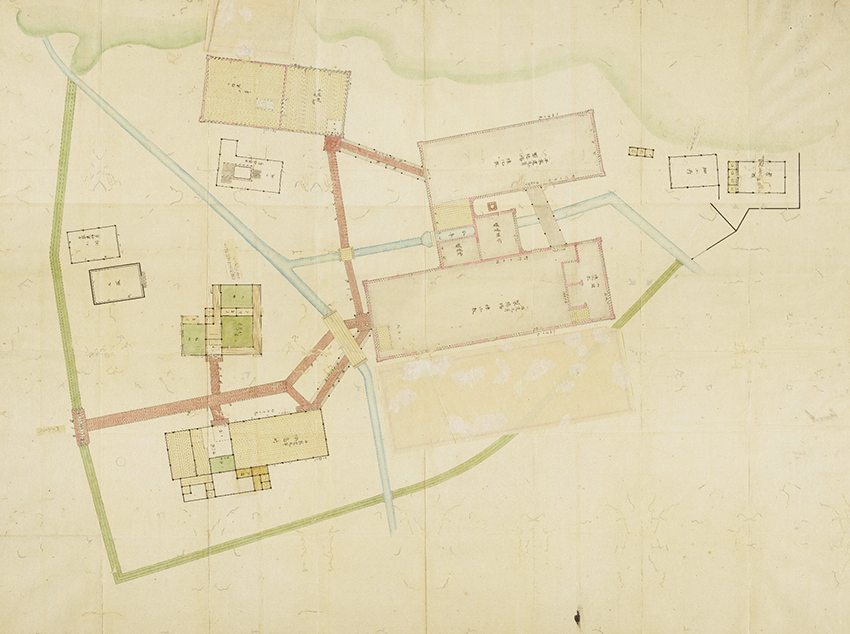

『植物御苑建物図録明治年間』(宮内庁宮内公文書館)の図面「製絲場之図」からは、当時の製糸場の様子が読み取れる。内部の機械様式は定かではないが、玉川上水からの水が引かれ、水車の動力に用いられている。また、建物は煉瓦敷で作られ、建物同士をつなぐ道も煉瓦敷で作られている点が特徴的である。

この製糸場で使われた水は園内の「玉藻池」に流れる。玉藻池は現在も残っており、製糸場からの排水導線とみられる水路を確認することができる。明治12年組織廃止により、製糸場は「華族養蚕社」による運営となる。

7 生徒寄宿所

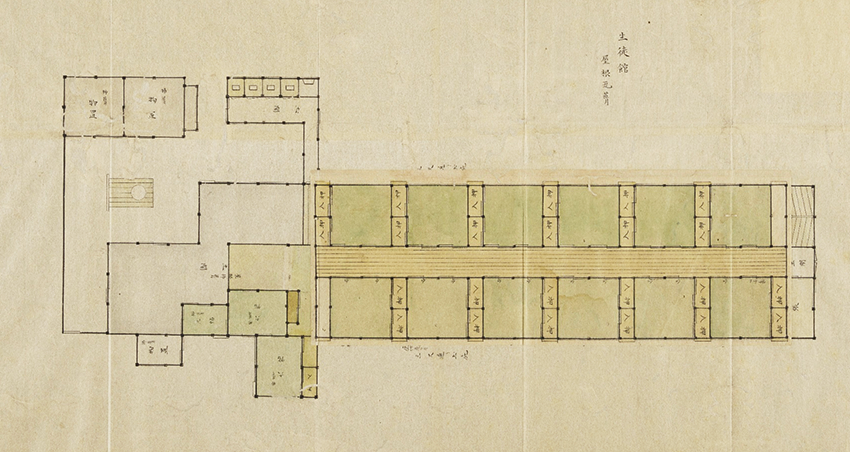

農事修学場の学生が宿泊した寄宿所。明治9年11月に駒場移転計画に基づき、新校舎が建設されることとなった。学生たちは駒場へ移ることになるが、明治7年から11年までの間は本寄宿所が学生たちの生活の拠点として使用されていたと考えられる。明治11年の『内藤新宿勧農局試験場内麁絵図』図には中央下に「生徒キシク所」とあり、本地点が寄宿所のあった場所と推定される。

旧生徒寄宿所図『植物御苑建物図録明治年間』宮内庁宮内公文書館

8 水田

現在は池となる試験用水田

『旧勧業寮第一回年報撮要:明治九年』によると、内藤新宿試験場において、各地の稲の栽培試験を行ったことが記されている。全国から収集された早稲14種、中稲64種、晩稲43種計121種が試験されていた。

『内藤新宿勧農局試験場内麁絵図』より一部宮内庁宮内公文書館 及び 稲栽培種『旧勧業寮第一回年報撮要:明治九年』

9 果樹園

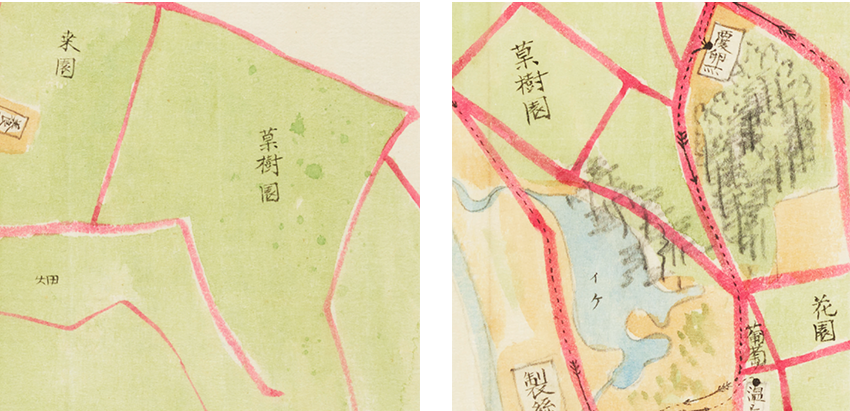

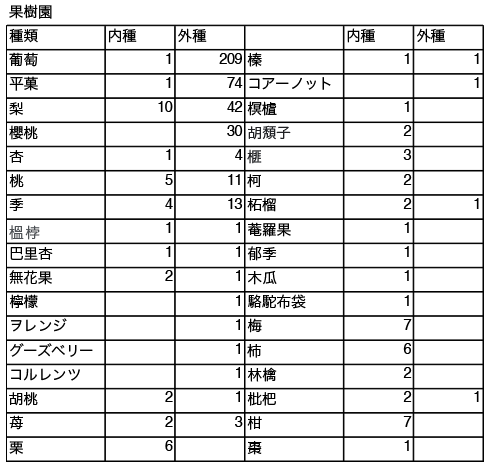

「土地建物録2明治12年」(宮内庁蔵)には、果樹園4か所、果樹見本園1か所とあり、園内複数個所に果樹園があったことがわかる。『旧勧業寮第一回年報撮要 : 明治九年』には、内国種76種、外国種398種の果樹が栽培されていた記録が残されている。

『内藤新宿勧農局試験場内麁絵図』より一部宮内庁宮内公文書館

『旧勧業寮第一回年報提要 : 明治九年』より作成