ナノキッズの合成について

ブログに記事を載せた「Nanoputians」の合成についてまとめました( J. Org. Chem., 2003, 68 (23), pp 8750-8766

DOI: 10.1021/jo0349227 )。

子どもたちに有機化学の面白さをということでしたが、合成に関してもいろいろと教育的です。

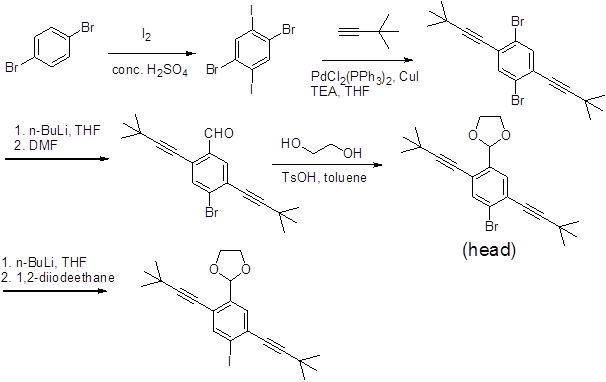

まずは上半身の合成について、ヨウ素化の後はSonogashiraクロスカップリングで、ハロゲン化アリールまたはハロアルカンと、末端アルキンの反応で、0価のPd,

ヨウ化銅(I)、第三級アミンが構成要素である。酸化的付加物は、アミンとヨウ化銅の作用から生成した銅アセチリドとトランスメタル化反応により、Ar−Pd(II)ー≡−Rが生成し、還元的脱離反応により生成物と0価のPdとなる。もともとは2価のPdを用いるが、銅アセチリドから生成するPdアセチリドからアセチレンのホモカップリングが起こる過程で生成する。選択性は特に活性な配位子(かさ高く電子豊富なりん配位子)を用いない限り、ヨウ化物が臭化物より高い。

ホルミル化反応は有機金属とジメチルフォルムアミド(DMF) の反応で、汎用性は高い。電子リッチな芳香族化合物(アニリン、アントラセンなど)に関してはPOCl3とDMFから生成するVilsmeier試薬がファーストチョイスとなる。頭を作るところはアルデヒドとジオールからのアセタール化で、酸触媒下で副生する水をDean-Stark

apparatusなどで取り除くことで収率が向上する。

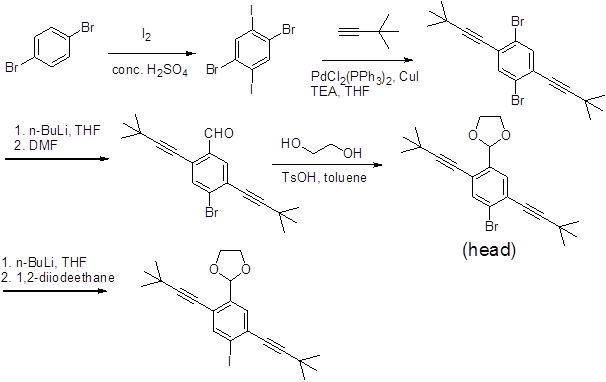

この段階では胴体の合成、脚を結合させ、上半身と下半身を繋げるところである。最初のところは芳香族のケミストリーで大学院の試験などに狙われる部分でもある。ーNH2からーHへのジアゾニウム塩経由の変換やーNO2基の還元、Sandmeyer反応によるーNH2からーIへの変換である。TMS(トリメチルシリル)基は優れた保護基で炭酸カリウムなどのアルカリで脱保護ができる。頭部分はアセタールのジオール部分の交換反応により代えることができる。

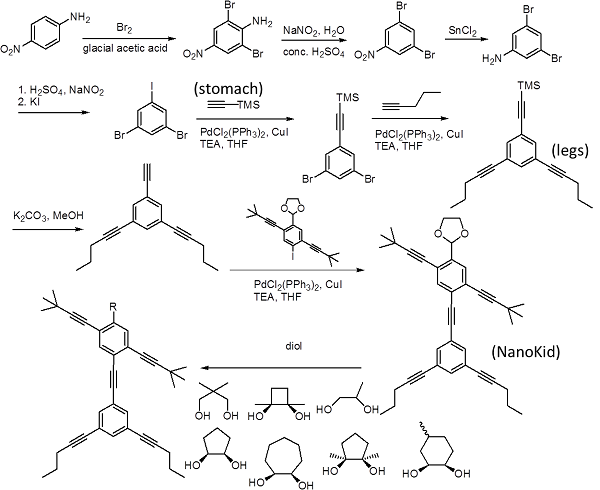

下の図はジオールの合成にでてくる種々の反応である。

最初のヨウ化サマリウムを触媒とする反応は、寡聞につき初めてみたが、Pinacolカップリングの一種である。2段階目の有機銅試薬(メチルリチウムとCuIから合成)は、酸ハロゲン化物と反応し、ジケトンを与える。2つ目の反応の2番目ではMcMurry反応と類似の反応(オゾン分解の逆)で低温で行うことでピナコールの段階で反応を止めることができると思われる。Osを用いた酸化反応だが、反応機構から予想されるようにシス体のジオールが生成する。Osは化学量論必要だが、NMOにより再酸化されサイクルが回るため、高価で毒性の大きいOsは触媒量でよい。最後は水酸基の保護基であり、ジメチル(t−ブチル)シリル基は安定性がトリメチルシリル基より高く、扱いやすい保護基である。F-により容易に脱保護する。

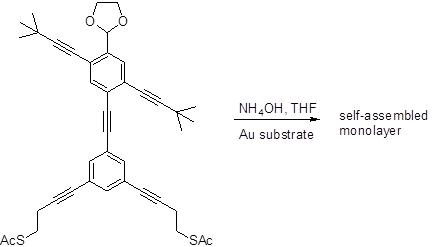

一つ上のスキームの最後から2番目に硫黄を含んだアルキン誘導体の合成が示してあり、上のスキームでは脚に硫黄を含んだKidの合成を示している。水酸化アンモニウムでチオールとする金の基板に(Si-Cr-Au:金はのりにくいのでCrを挟んでいると思われる)、吸着しSAM(Self-assembled

monolayer)を形成する。

NanoBalletDancerとか、手を繋いだ高分子の合成も同じ論文に出ているが、次の機会に・・・・