|

富国強兵・殖産興業と蚕

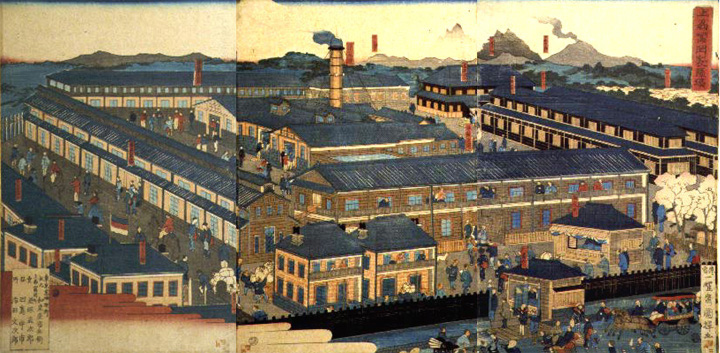

明治政府は、他の多くのアジア諸国のように西洋列強諸国の植民地とならずに、完全な独立国家としての地歩を固めるため、国家基盤の整備を急ぎ、富国強兵の政策を強硬に推し進めた。強兵を育て、維持するための富国であり、殖産興業は富国のために不可欠な施策であった。文明開化と並んで明治政府最大の政策課題とされ、明治期日本の進歩発展を象徴するスローガンとしてもよく知られている。

内務省の主導する部分が特に本学との関わりが大きく、初代内務卿として農業振興を主導した大久保利通は本学農学部の前身である東京高等農林学校の設立に深くかかわった。また、財政面から殖産興業に寄与した

高橋是清

はその第2代校長,殖産興業論をとなえた前田正名はその第3代校長となった。

一方、日本における産業資本の産みの親として知られている渋沢栄一は東京高等蚕糸学校のスポンサーとも言える存在であった。大久保、渋沢両家は奨学金や、邸宅に在校生を招くなど、設立後も繋がりがもたれていた。

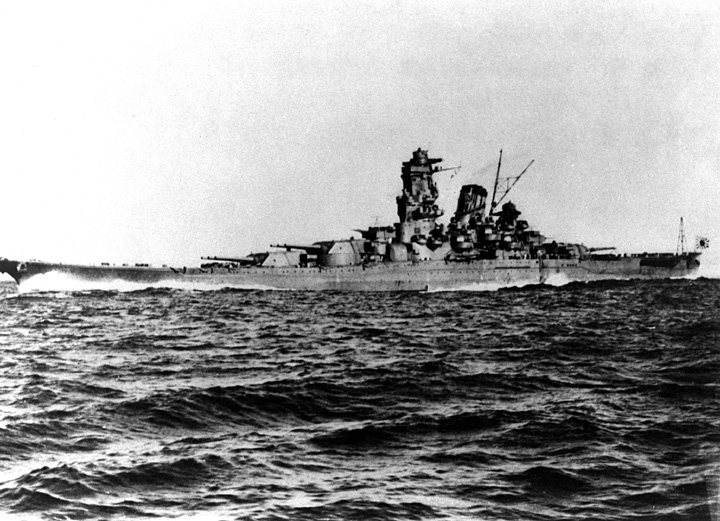

すなわち、蚕を飼い、繭をとり、生糸を繰り、それを輸出して得た松島・橋立・厳島により日清を、三笠や 28サンチ砲により日露を、比叡・金剛によって第一次世界大戦を勝ち抜き、アジアにおける唯一の帝国主義大国としての地歩を固めた。強兵の象徴とも言える「守るも攻めるも黒鐡の浮かべる城」と歌われた大艦巨砲を、わずか二寸の蚕がもたらしたといっても過言ではないだろう。

大戦中喫緊の事態となった食料増産のため繭の生産は激減したが、終戦後の復興時には外貨獲得の手段として再度脚光を浴び、役割を果たしてきた。しかしながら、その後の社会経済的な変化には対応する手段も失われ、今後我が国においては蚕変じて兵器となる事態が再び訪れる日は見られないであろう。

|